5月8日 木曜日

【ニュージーランド】 ダニーデン ~ インバカーゴ

「ヘイ……ヘイ………アーユーオーケー?」

「……………は?………イヤッホウ!マジ超ハッピーで元気ですけどね!!あーよく寝た!!」

寝袋の外から呼びかける声が聞こえて精一杯の強がりで明るく飛び出してみたものの、あまりに寒くてもぞもぞ動いてるだけでほとんど眠れていない。

そして一晩中降り続いていた雨が相変わらずしんしんと降っており、こんな中ヒッチハイクか……とげんなりしてしまう。

「これからどこに行くの?」

「あ、1番南の町に行きます。なんだっな、インバ……インバカ………」

「インバカーゴな。ここよりもっと寒いけど大丈夫かい?」

「全然へっちゃらです!」

セキュリティのお兄さんと話していると、思いがけないことを言った。

「俺今からインバカーゴ方面に行くから乗ってくかい?」

出た。奥義でた。

奥義、寝てたらヒッチハイク。

俺ももはやこの域まできたか。

ていうか羊おりすぎ。

丘に散らばってる白いの全部羊。

「お兄さんは羊は好きですか?」

「もちろんだよ。でも彼らはあまり頭が良くない。でもそんな羊の群れに1頭の山羊を入れるとするだろ?すると統率が出始めるんだ。山羊はとても賢い動物なんだよ。」

「すごい!ところでラグビーは好きですか?」

「もちろんさ、ラグビーはブリリアントなスポーツだよ。」

真面目そうなメガネをかけたお兄さんはとても物知りで、そしてアウトドアが大好きでニュージーランドの自然について色々と教えてくれた。

「テアナウという田舎町からフィヨルドの奥地に入ったところにミルフォードサウンドという場所がある。あそこは人生が変わるほど美しい場所だ。是非行ってみるといい。」

ダニーデンの町からかなり離れた寂しげな交差点で兄さんの車を降りた。

周りには農地が広がるのみで冷たい風が吹いてくる。

雨はまだパラついてはいるが、これくらいなら立っていられないこともない。

車を降りるなり親指を立てた。

本当にどうなってんだこのニュージーランド南部のヒッチハイク成功率は。

タバコに火をつけて吸い終わる前に、というかまだ半分も吸ってないうちにすいーっと目の前に車が横づけされた。

「30ケーしか進まないけどいいかー?」

断る理由なんてない。すぐに荷物を後部座席に詰め込んだ。

ちなみにニュージーランドではkmのことをケーと略して言うのが一般的だ。

「1860年代にスコティッシュの人たちがここらにやって来て、荒れ地を切り拓いたんだ。まだ車も道もなんにもない時代だよ。」

大地がうねりながらどこまでも広がっている風景は北海道の美瑛あたりの景色に似ている。

農地や牧場が斜面に散らばりポプラの木がまばらに見える。

日本が幕末から明治維新の激動の時代にスコットランドから入植してきた人たちがこのニュージーランドを切り拓いていったんだな。

いや、もちろんマオリという先住の人々はずっと昔から住んでいたんだけど。

面白いもんだな。

スコットランド人が入植し、切り拓き、文明国として成長し、現在スコティッシュ5~6世の人たちが暮らしている国なのに、ここはイギリスではなくニュージーランドという違う国だ。

この子孫の人たちにイギリスが母国という意識はあるのだろうか。

まぁそれを言ったらアメリカもカナダもそうなんだけど。

世界中にこうして入植や侵略で作られた国があるけども、こうして考えて行くと国境や人種なんてあやふやなものだ。

「おじさんの腕のタトゥーっていつ入れたんですか?」

「あー?これか。もうずっと昔のことだよ。15~16歳のころかな。捕鯨船に乗っていたころさ。」

ていうか羊おりすぎ。

メリトンという村に着き、おじさんの車を見送った。

北海道の僻地の方にある歴史の浅い開拓の村といった感じで、古びた建物が道路脇に並び、わずか200mほどで建物は途切れる。

暗い空の下でボロいレストランが風にさらされている。

お腹が空いたのでなにかないかと歩いた。

すると小さなお持ち帰りのフィッシュ&チップスのお店を見つけた。

そういえばさっき乗せてくれたおじさんが、マクドナルドなんかよりフィッシュ&チップスの方が安くて美味しいぞと言っていた。

この1食10ドル以上するニュージーランドでフィッシュ&チップスなんておそらくかなり高いはず。

でもそろそろマクドナルド以外のものが食べたかったのと、このひなびた田舎の地元の人たちのためだけにあるお店に入ってみたくてドアを押した。

店員さんは中国人だった。

中国人のご夫婦がやっている個人の小さなお店。

メニューには中国料理もあったが、ここはフィッシュ&チップスを食べてみることに。

カウンターのケースの中に、たくさんのネタが並んでいる。

色んな種類の魚はもちろん、ホタテとかカキとか、春巻き、チキンナゲット、とにかく色々な揚げ物のネタ。

フィッシュ&チップスってのは文字通り魚のフライとフライドポテトの盛り合わせのこと。

色んな魚があり自分で選ぶことができる。

さっきのおじさんはブルーコッドという魚が1番だと言っていたが、その隣にシャークという文字が見えたので面白そうだからそっちを注文した。

しばらくすると灰色の紙包みが出てきた。

ずしりと重いくらいたっぷり入っている。

値段はたったの4ドルだった。

揚げたてを早く食べたいんだけど、ここはお持ち帰り専門のお店なのでテーブルがない。

外に出てどこか落ち着いて食べられる場所を探した。

ベンチはそこらへんにあるんだけども、あまりに寒くてこんな中で外でご飯なんか食べたくない。

でも大きなショッピングセンターなんてものはこの村にはない。

どうしよう………寒いー…………

すると向こうのほうにインフォメーションセンターが見えた。

どこかいい場所を聞こうと中に入った。

「あらまぁ、そうよね。こんな寒いのに外で食べるなんていけないわね。こっちに来て。」

するとおばさんが奥の扉を開けて入れてくれた。

そこは休憩室で、ヒーターが聞いた暖かい部屋だった。

「よかったらお茶も飲んでいいからね。じゃあごゆっくり。」

ニコニコのおばちゃん。

ありがたいと思いながらゆっくりとフィッシュ&チップスを食べる。

美味しい。美味しい上にボリュームが半端じゃない。

ジャンクフードの極みみたいな揚げ物コンビだけど、こんな旅をしてるとエネルギーが足りなくて仕方なくなるので、パクパク食べられる。これでコーラがあったら最強なんだけど。

他の職員のおばちゃんたちが何人か入ってきたけど、部屋の中にいるこの謎のアジア人にみんな笑顔で美味しそうねと言ってくれた。

若干気持ち悪くなりながらも全部たいらげ、おばちゃんにお礼を言ってインフォメーションセンターを出た。

そして道路際に立ち、タバコに火をつけ、親指を立てる。

まだ時間は13時。

ニュージーランド南島の1番下にある町インバカーゴという町まで、ここから2時間ってところか。

余裕だな。

そしてタバコを吸い終わる前に車が止まった。

「インバカーゴまで行くぞー。乗ってけー。」

もう!!どうなってんだニュージーランド!!

羊おりすぎ。

スコティッシュ5世の上品そうなおじさんの車がインバカーゴに到着したのは15時ごろ。

ここが南島の先っちょか。

案外すんなりと来ることができたのでそこまで達成感はないが、気温がさらに下がってシャレにならない寒さになってきたので、その点では最果て感は満点だ。

インバカーゴは結構たくさんの建物が並んでおり、それなりに町といった様相ではある。

しかし散策してみると通りにはまったく人が歩いておらず、潰れた空き店舗も多く閑散としていた。

まさに最果ての取り残された町。

なんつー寂しいところだ。

何か悲しげなピアノの音が聞こえ、向こうに動くものが見えたので近づいていってみると、高校生くらいの若者たちがショーウィンドウの中で身をくねらせながらお互いの体に絵の具を塗り合うという不思議なパフォーマンスをしていた。

観客はいない。

こんな何もない町でこんな前衛的な表現。

人がまったくいないアーケードで、若者たちはひたすら体をくねらせていた。

夢の中の光景のような、なんだかすごく胸を打つものがあったけど、それはこの町の閑散とした光景の中だからでもあった。

別に何がしたくてこの町に来たわけでもない。

ただ行けるところまで行きたくてどん詰まりまで来ただけ。

でもすぐに離れてしまうのももったいない。

とりあえず何か出会いがあるかもしれないので路上をやりたいのだが悲しいほど人がいない。

日向のほうがいるんじゃないかってくらい。

かろうじて駅前に伸びる通りにスターバックスがあり、その周りをチラチラと人が歩いていたのでダメ元で歌ってみることに。

あまりにも閑散としているので、車道を挟んだ通りにギターがわびしく響く。

一弦をピンと弾いても向かいの通りに聞こえるくらいの静けさの中、スターバックス帰りのおばさんがコインを入れてくれた。

マイクもなしに町に響き渡る歌に、まばらな人たちがほぼ全員お金を入れてくれる。

不思議と心がこもった。

かろうじて風前の灯みたいだった開いていたお店も18時になると全て閉まってしまい、スターバックスもテーブルを片付け始めたので俺もギターを置いた。

1時間も歌っていないのに、あがりは驚くことに47ドルも入っていた。

さて、どうしよう。何もすることがない。

日が沈むとさらに気温が下がり、もはや外に立っているだけで勘弁してくれというほど震えてくる。

人の気配のない町の生気のなさが余計に寒々しい気持ちにさせる。

あ、そうだ、牡蠣食べよう。

インバカーゴにはなかなか有名な名物がある。

この町から南に15分ほど下がったところにぽこんと飛び出した小さな半島があるのだが、そこのブラフという港町で獲れる牡蠣、ブラフオイスターは世界でも珍しい品種のもので、ニュージーランドでは結構な高級品として出回っている。

実は先日お邪魔したクライストチャーチのまる子さんのお宅でこのブラフオイスターをご馳走になったんだけど、確かにものすごく美味しい牡蠣ではあるけどその有り難みはあまり理解していなかった。

せっかくここまで来たんだ。土産話として食べておきたい。

歩いてる人にどこが美味しいお店か聞いてみると、感じのいいお姉さんが迷うことなく即答で1軒のお店を教えてくれた。

歩いて10分のところにアルバトロスというお店があり、そこがこの町のベストのフィッシュ&チップス屋さんらしい。

ここでブラフオイスターも食べられるそう。

というわけでぼちぼち歩いて向かってみた。

マジで半端なく寒くてブーツの中の足が感覚を失っていく。

ギターを持つ手がヒリヒリと痛む。

そして10分と言っていたのに完全に10分で着かなくて、これで美味しくなかったりめちゃ高い高級レストランとかだったらインバカーゴ嫌いになるかなとか思いながら真っ暗な道を歩いていく。

ていうか町からどんどん離れて外灯がポツポツ光るだけのものすごく寂しげな通りになってきた。

こんなところに店なんてあるのかよ………道聞き間違えたな………

と思っていたら、周りに何もない真っ暗な通りにポツリと光る場所が見えた。

あれかな……………

田舎のボロい商店がそこにあった。

な、なんだこれ?

これか………?

薄暗い明かりの中に結構な数の人が立っている。

どうやらみんなフィッシュ&チップスを買いに来てるみたい。

確かに人気店ではあるみたいだ。

めちゃくちゃ地元感があるやん。

こういうひっそりとしたボロいラーメン屋さんに入るのが好きだったんだよな。

ここもまた昼と同じく中国人の夫婦がやっているお店だった。

そしてやはりテイクアウト専門で店内では食べることはできない。

お目当てのブラフオイスターは生でもフライでもいけるが、先日まる子さんのお宅で生でいただいたので、今回はフライを注文。

牡蠣ひとつが2.5ドルとなかなかのお値段だけど、思い切って3つ頼んだ。

そしてポテトも合わせて8.5ドル。

例によって灰色の紙包みをズシリと渡されてバッグに詰め込んだ。

冷めないうちに!!と急いでさっきみかけたバーガーキングにダッシュして、飲み物だけ注文してテーブルを陣取る。

飲み物はもちろん、コーラ。

や、やべぇ………

ま、マジでうめぇ…………

熱々の衣をかじるとあのじゅわりとした牡蠣の濃厚なエキスが口いっぱいに広がった。

おお……なんて味わい深いんだ。

嬉しくて足をバタバタされた。

これだけでもここに来た価値あったな。

閉店までねばってバーガーキングを出た。

外に出ると一瞬にして顔が凍りつく。

うおお………こいつはマジでヤバイぞ………

早く寝場所を探して寝袋にくるまらないとどうにかなっちまう。

上半身はまだいいが、ジーパンだけの下半身が骨の芯まで冷えてくる。

すでに町は完全に寝静まっており、車も走っていない。

外灯が夜霧を照らし、淡くアスファルトが夜に伸びている。

どこまでも歩く。

眠れそうな場所がなかなか見つけられず、公園の暗がりに入って行っても夜霧がひどくて地面がべちゃべちゃになっている。

この極寒の中で濡れた地面で寝るなんて拷問でしかない。

ひたすら歩き続けるが、いい感じの屋根のある場所がなく、ベンチすら見つけられない。

寒い夜の、あの独特な臭いがする。

ヨーロッパでよくかいだあの臭い。

寒い夜を歩いていると、いつもこの臭いが張りつめた大気に漂っていた。

夜霧でも、湿った土の臭いでもない。

多分暖炉の薪を燃やす煙のにおい。

あの辛かった日々が蘇る。

バーガーキングの前から野良猫がずっと俺の後をついてくる。

つかず離れず、一定の距離を保っていつまでもついてくる。

いなくなったかな?と思うと、向こうの草むらのところからこちらを見ている。

たかが野良猫なのに、こんな夜に一緒にいてくれるやつがいるだけで少し心細さがまぎれた気がした。

そんな不思議な仲間と一緒にひたすら歩き続け、大きな運動公園にたどり着きここならどこか眠れるか………と暗闇の中でウロウロしていると警備員さんがやってきて、キャンプは無理だなぁ、ごめんなと優しく言ってくれた。

大丈夫です、ありがとうございますとまた荷物を引きずって歩く。

もう2時間くらい経つのに、野良猫はまだ俺のそばにいてくれていた。

肩が痛い。

手が痛い。

足の感覚がなくなり、耳がちぎれそうだ。

ちくしょう、頼む、早くどこか寝場所を………

ガキン

その時嫌な音とともにキャリーバッグが傾いた。

まさかと思って覗き込むとタイヤが外れてしまっていた。

これでは歩けない。

全身の力が抜ける。バッグを放り投げて、もう嫌だと叫びたくなった。

でも頭は冴えている。

ここで投げやりになっても寒さに凍えてしまうだけだ。

歩かないといけない。

心を落ち着かせてバッグの中からアロンアロファを取り出してタイヤを元のようにはめ込もうとする。

タイヤに付着した濡れた泥が手につく。

静寂のアスファルトの上、心の中の細い線が今にも切れそうになりながら、かじかむ手でアロンアルファを塗っているその時だった。

向こうの方から車のヘッドライトが見えた。

1台の車がこちらに向かって走ってくる。

こんな夜中に道路でキャリーバッグをいじくってて、不審者にしか見えないだろうなと思っていると、車が俺の前でスピードを落とした。

「おい、どうした、何か助けがいるか?」

車の中から男の声がした。

こんな時間にウロついてる俺も不審者だが、こんな寝静まった町を運転してるこの男の人も充分不審者だ。

関わりたくないので反射的に大丈夫ですと返事した。

しかしその車はバックしながら俺のすぐ脇にやってきてサイドブレーキを引いた。

中からおじさんが降りてきた。

「どうした、タイヤが壊れたのか。ホテルはどこだ?」

「ホテルはないです。キャンプしてるので。」

「バカ野郎、こんな中で寝るのか?俺の家に来い。」

そしておじさんは俺のバッグを抱えて車に運んだ。

その車は結構古くて、中にはゴミも散らかっている。

おじさんもそんなに綺麗な服を来ておらず、お金のなさそうな人だった。

警戒心がなかったわけではない。

でももうそんなおじさんの強引さを振り切れるほどの気力も残っていなかった。

そして気がついたらあの野良猫はいつの間にかどこかに消えていた。

「心配するな。早く乗りな。」

言われるままに助手席に乗り込んだ。

ラジオからは聞きなれない言葉の音楽が流れていた。

「おじさん、これなんの言葉ですか?」

「これはマオリの言葉さ。俺はホワイトのラジオは聞かないんだ。マオリのラジオ番組だよ。」

はっとした。さっきから喋っているおじさんの英語が随分カタコトだなと思っていた。

このおじさんはニュージーランドの先住民のマオリの人だった。

おじさんの名前はマナといった。

車は寝静まった住宅地の中の1軒の家の前に止まった。

「さ、入りな、足元気をつけてな。」

玄関を入ると、家の中はかなりボロボロだった。

足元には木の板が積み上げられ、ゴミなのかなんなのかわからない無数の荷物が家の中を狭めている。

家には他に誰もおらず、マナおじさんは1人で暮らしているようだった。

「さ、そこに座って。お茶でも飲むか?」

新聞や紙切れが散らばったテーブル。

薄暗い電灯がキッチンの中をぼんやり照らしている。

男の独り暮らしがよく分かる台所には色んなものが雑然と置かれていた。

天井を見ると骨組みがむき出しになっており、外の寒さが直に入ってきて家の中なのに外とまったく変わらない寒さだった。

マナおじさんがいれてくれた紅茶を飲む。

おじさんはコーヒーカップで白湯をすすっている。

その顔はたしかに色が浅黒く、どことなくアジア人に似たつくりで、イースター島で見たあのポリネシアをルーツに持つ人々と同じ雰囲気だった。

テレビなんてものはなく、ラジオからはやはりマオリの言葉のラジオが流れている。

壁にピンで貼られている何枚かの色褪せた写真には家族らしき笑顔の子供たちがうつっていた。

「マナおじさん、キョラ。キョラ?でよかったっけ?」

「お?お前マオリの言葉を知ってるのか?」

この前ヒッチハイクで乗せてくれた兄ちゃんが教えてくれたありがとうという意味のマオリ語を言うと、おじさんは嬉しそうに笑って色々と本や写真を持ってきて見せてくれた。

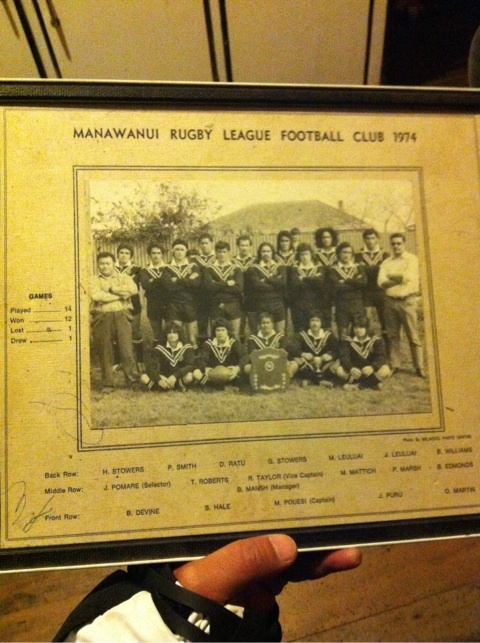

「ホラ、これは俺が若い頃にやってたラグビーチームの写真だ。半分くらいがマオリかな。こいつはツバル出身でこいつはフィジーのやつだ。俺がどれかわかるかい?」

「んんん………昔すぎてわからないよ………これ?」

「ははははは!!違うよ!!これさ!!」

1960年代の白黒の写真にはたくましいラグビーユニフォームを着た若かりしマナおじさんが写っていた。

するとテーブルの横にビールのケースが見えた。

「ん?なんだビールがよかったのか?よし飲むぞ。俺はこの銘柄が好きでな、これがお店になかったら困っちまうんだ。」

寒すぎて野宿で飲む気にならず、3日もビールを飲んでなかった。

コップに注いで乾杯すると、冷蔵庫に入れてないのにキンキンに冷えていた。

それだけ家の中は寒かった。

「俺は北島で生まれたんだ。向こうはここよりずっと暖かくてな、とても綺麗なビーチがあるんだ。」

おじさんはこんな俺でも来客があったことが嬉しかったのか、とてもよく笑い、楽しそうに色んなことを話してくれた。

最初は警戒していた俺もマナおじさんの優しくて暖かい笑顔を見ていたらそんな杞憂はすぐにビールの泡とともに消えた。

マナおじさんの話は尽きることもなさそうだったけど、俺も疲れ果てた体にアルコールが回って眠くなってた。

ここで寝なと案内してくれた部屋には大きなベッドがあった。

壁には子供向けのポスターが貼られ、可愛らしい絵が描かれていた。

椅子の上には幼い子供が描いたらしき人物像の絵の画用紙。

マナおじさんがここでどんな半生を送ってきたのか、だいたいは想像がつく。

でもそれはわざわざ尋くことではない。

答えにくいことが多いということは簡単に分かる。

今の2人の関係に水をさしたくはない。

冷えきった部屋の中、ベッドの上で寝袋にくるまった。

柔らかいクッションに体が沈んですぐに眠りに落ちた。